"Стихи — не просто слова"

Суббота, 08.02.20, 19:30

Суббота, 22.08.20

Дополнительная информация:

046030800Стихи — не просто слова

В Китае иероглифическое письмо развивалось из рисунков, и надписи, в свою очередь, становились частью художественных работ, особенно живописи. В китайском словаре, датированном I веком до н.э., для обозначения слов "писать" и "рисовать" использовался один и тот же иероглиф. Он представлял собой изображение руки с кистью, рисующей рамку вокруг пространства (畵). Японцы переняли китайское иероглифическое письмо в VI в н.э. И в наши дни японское слово "каку" означает одновременно и "писать", и "рисовать", хотя теперь они записываются разными иероглифами. Поэтому каллиграфия и рисунок близки друг другу как в Китае, так и в Японии.

Для ранних картин тушью было характерно добавление надписи, гасэн (画線). Гасэн могли быть оригинальной прозаической или стихотворной надписью, или же заимствованной цитатой из классической литературы и поэзии. В некоторых случаях текст добавлялся другом или почитателем художника, в других — им самим. За текстом следовала подпись и печать поэта. У мастеров Дзэн было принято добавлять слова поддержки или похвалы своим ученикам к рисункам, которые затем преподносились последним в знак признания их достижений.

В начале XV века «поэтико-живописный свиток» сигадзику (詩画軸) стал одним из излюбленных способов художественной выразительности в Японии. Обычно на них изображали пейзаж, сопровождаемый стихами. Жанр сигадзику сформировался в "Пяти горных монастырях" (годзан) в Киото. Знаменитая работа в жанре сигадзику «Ловля сома с помощью тыквы-горлянки» (瓢鮎図) создана дзэнским монахом Дзёсэцу (如拙,1386-1428) в храме Тайдзōин. В верхней части картины написаны стихи тридцати одного дзэнского монаха. Многие работы периода Муромати (1333-1573), которые также включают в себя письмена дзэнских монахов, приписываются художнику С͞юбуну (1414-1463). Похожие на сигадзику, картины со стихами над рисунком в жанре сёсайдзику (書斎軸)или сёсайдзу (書斎図) представляют собой расписные свитки, изображающие учащихся монахов в изолированных пристанищах или монастырях. Свитки собэцудзику (送別軸, «картины расставания») также состоят из картинки и стихотворения, на которых изображается печаль семьи, член которой покидает дом, чтобы вести монашескую жизнь. Однако после того, как японский художник Сэсс͞ю (1420-1506) во время путешествия по Китаю запечатлел пейзажи, исходя из личного опыта наблюдения, стали появляться картины без текста, а связь между дзэнскими монастырями, картинами тушью и литературой уменьшилась.

Поэзия была частью японской культуры с расцвета цивилизации. Даже в VIII в. свод мифов и легенд Кодзики (古事記, «Записи о деяниях древности») включал в себя стихи. Первая антология японской поэзии — Манъёсю (万葉集, «Собрание мириад листьев») — также датируемая VIII в., содержит более 4000 стихов. После Манъёсю на место «длинных стихов» тёка пришел жанр «короткого стиха» танка, которые в целом и стали называться «японскими стихами» вака. Стих танка состоит из 31 слога (5-7-5-7-7), обладая ритмом, но не рифмой. Эти стихи обязательно включают две темы: описание природы и эмоций поэта. В период Хэйан (794-1185) при императорском дворе проводились поэтические состязания, а также по указу императора создавались поэтические антологии, такие как Кокинсю (古今集, «Собрание старых и новых песен Японии», 905). В тот же период в дополнение к традиционной танка появляются стихи канси (漢詩, «китайские стихи»), которые имеют стандартное число слогов в каждой строке (обычно 4 или 8) и не имеют меж собой какой-либо строгой синтаксической связи, кроме рифмы. Стихи хайку являются сокращенной формой танка и состоят уже только из 17 слогов (5-7-5). Этот поэтический жанр получил развитие в XVI в. и отражает внутренне состояние поэта с помощью сцен природы, которые передают его эмоции, мысли и настроение. Два других поэтических жанра получивших развитие в тот же период: кёка (狂歌, «безумные стихи») и сэнрю (川柳, «речная ива»), названной так в честь поэта Караи Сэнрю (1718-1790), благодаря которому жанр обрел популярность. В то время как стихотворение кёка является сатирическим вариантом танка в 5 строф, сэнрю является юмористическим вариантом хайку в 3 строфы, хотя они иногда и короче, чем стандартное хайку. Комические стихи стали очень популярны в XVII-XVIII вв. в Киото и позднее в Эдо (нынешний Токио). Стихи кёка основаны на игре слов, двусмысленностях и пародиях на классическую поэзию. Однако этому жанру не хватает деревенской простоты типичной для сэнрю, что делает стихи кёка более сложными для восприятия. Первая антология кёка была напечатана в Киото примерно в 1760 г. Китайская поэзия и ее юмористическая версия кёси («сумасшедшие китайские стихи») тоже достаточно часто включались в картины в качестве гасэн.

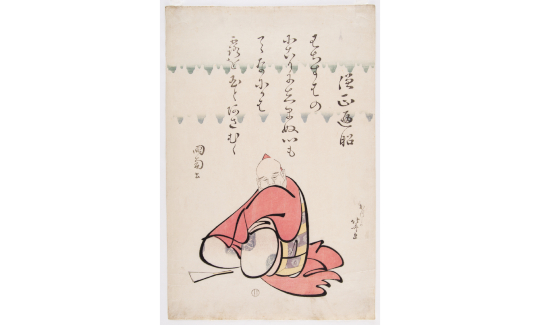

В течение периода Эдо (1603-1868) долгая традиция добавления поэзии в картины отразилась и на производстве гравюр по дереву укиё-э (浮世絵, «картины изменчивого мира»). Большинство ранних гравюр были черно-белыми, они изображали актеров театра кабуки или куртизанок. Часто на таких гравюрах отсутствует подпись поэта, а потому авторство стихов можно приписать изображенным на них актерам и куртизанкам. В других случаях связь между изображением и стихотворением проистекает из необходимости отметить важное для изображенного человека событие, например, такие как первое выступление актера театра Кабуки, смена актерского имени, или его участие в особенно длинной пьесе. Большинство гравюр были созданы мастерами школы Тории.

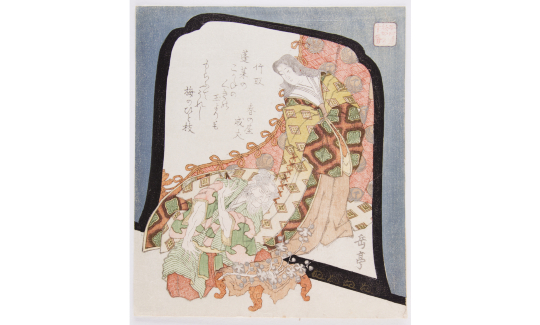

Поэзия была интегрирована в жизнь Эдо. Все слои общества – от самураев до куртизанок – слагали стихи. Любовь к стихосложению послужила толчком к образованию большого количества поэтических кружков. В 1769 году подобным образом собралась группа поэтов, среди которых были Карагоромо Киссю (1743-1802) и Ёмо-но Акара (1743-1823), известный также под своим псевдонимом Оота Нампо. Таким образом был сформирован клуб поэзии кёка. Поэты нередко приглашали художников проиллюстрировать тему, выбранную для литературного произведения, что в свою очередь дало толчок к развитию жанра гравюр суримоно (摺物,«печатная вещь»). Большинство художников того времени, создававших суримоно (открытки, приглашения на представления или концерты), писали стихи и принадлежали к таким поэтическим клубам. Киссю писал в своем дневнике, что каждый поэт приносит с собой на встречу одежду или веер, украшенный стихом. В 1760-х годах жанр кёка был очень популярен в Эдо. Поэты, художники и торговцы писали кёка, что влияло на популярное искусство того времени.

Несмотря на то, что гравюры укиё-э и считаются популярной формой искусства, они были близко связаны с классической японской культурой. Об этом свидетельствует включение классических стихотворений танка в рисунок гравюр, который иллюстрировал содержание поэтического отрывка или обстоятельства, при которых были сложены стихи. Многие гравюры укиё-э воспевают классические стихи, эпизоды из «Повести об Исэ» (伊勢物語, «Исэ-моногатари», X век) и стихи Аривара-но Нарихира (825-880).

Новшеством появившемся в период Эдо стали иллюстрированные поэтические антологии. Наиболее известной из них является «Сто стихотворений ста поэтов» (百人一首, «Хякунин иссю»). С 1835 по 1838 год Кацусика Хокусай (1760-1849) опубликовал серию иллюстраций «Сто стихов ста поэтов в изложении няни». Няня – необразованная женщина, в связи с чем легко предположить, что Хокусай подошел к делу в юмористической манере.

Другая известная серия гравюр, включающая в себя стихи, «Восемь видов Ōми» (近江八景, Ōми хаккэй) Утагава Хиросигэ (1797-1858). Ōми — это область рядом с озером Бива. Возможным источником вдохновения для создания этой серии могла послужить серия китайских гравюр XI в., изображающая «Восемь видов рек Сяо и Сян», сопровождаемая стихами кисти дзэнского монаха. Традиция изображения знаменитых мест (名所絵, мэйсё-э), появилась в Японии еще в эпоху Хэйан. Многие исследователи считают, что Коноэ Масаиэ (1444-1505) и его сын Хисамити (1472-1544) выбрали места для «Восьми видов Ōми» и сочинили стихи, однако многие из современных экспертов полагают, что стихи могли быть написаны каллиграфом Коноэ Набутада (1565-1614). Подобное предположение основано на том, что в храме Энманин в комплексе храмов Миидэра находятся две складывающиеся ширмы, украшенные изображениями Ōми и стихами Нобутады, которые считаются наиболее ранними работами по данной теме. В начале XVII в. та же тема стала частью как репертуара школы Канō, связанной с сёгунатом Токугава, так и школы Тоса, существовавшей при императорском дворе. Одним из ранних художников укиё-э был Нисимура Сигэнага (1697?-1756), создавший в то время четыре разных серии гравюр, посвященных известным местам провинции Ōми.

Гора Исияма появлялась на гравюрах чаще других мест из серии, поскольку согласно преданиям, именно в этом горном храме Мурасаки Сикибу (978-1016) написала «Повесть о принце Гэндзи» (源治物語, «Гэндзи-моногатари», X в.), завершив произведение в 1008 году. Гравюра Куниёси показывает главный зал храма, выходящий на озеро Бива под полной луной, сияющей меж облаков.

«Гора Исияма –

В блеске луны

Над морем Нио.

Она не уступит

Ни Акаси, ни Сума»

(пер. Торопыгиной М.В.)

Поэт изображает Мурасаки в храме Исияма, смотрящей на лунный свет на озере Бива, такой же, что мог наблюдать главный герой романа в Акаси или в заливе Сума рядом с Осакой, где принц Гэндзи пребывал в изгнании.

Японские художники не ограничивали себя «Восьмью видами Ōми». Они изображали другие серии видов, посвященных японским землям. Область Канадзава была одним из таких красивых видами земель, и гравюра «Осенняя луна в Сэто» одна из этой серии.

«Шесть рек Тамагава» (или «Шесть драгоценных рек») также были популярной темой для гравюр. Каждая гравюра изображала специфическую сцену или событие, которое там случилось.

Стенания по умершим также появляются на гравюрах. Портрет Утагавы Хиросигэ (1797—1858), созданный художником Утагава Тоёкуни III (1769-1825), включает биографический текст о почившем герое портрета, написанный поэтом и писателем Тэнмэй Рōдзин (1781-1861, Такуми Дзингоро). С левой стороны гравюры также есть стих:

"Я оставляю мою кисть на Востоке,

Путешествуя по небу, я стремлюсь

Узреть те самые Западные Земли"

На востоке лежит Эдо — малая родина Хиросигэ. Согласно буддийским верованиям, Западные земли являются раем.

В XVII веке появляется жанр хайга — комбинация стиха в жанре хайку и спонтанного рисунка тушью. Некоторые из гасэн на подобных работах считались более ценными нежели сами рисунки, что привело к их извлечению из оригинальных рисунков и размещению на отдельных свитках.

Д-р Илана Зингер-Блайн, главный куратор музея Тикотин